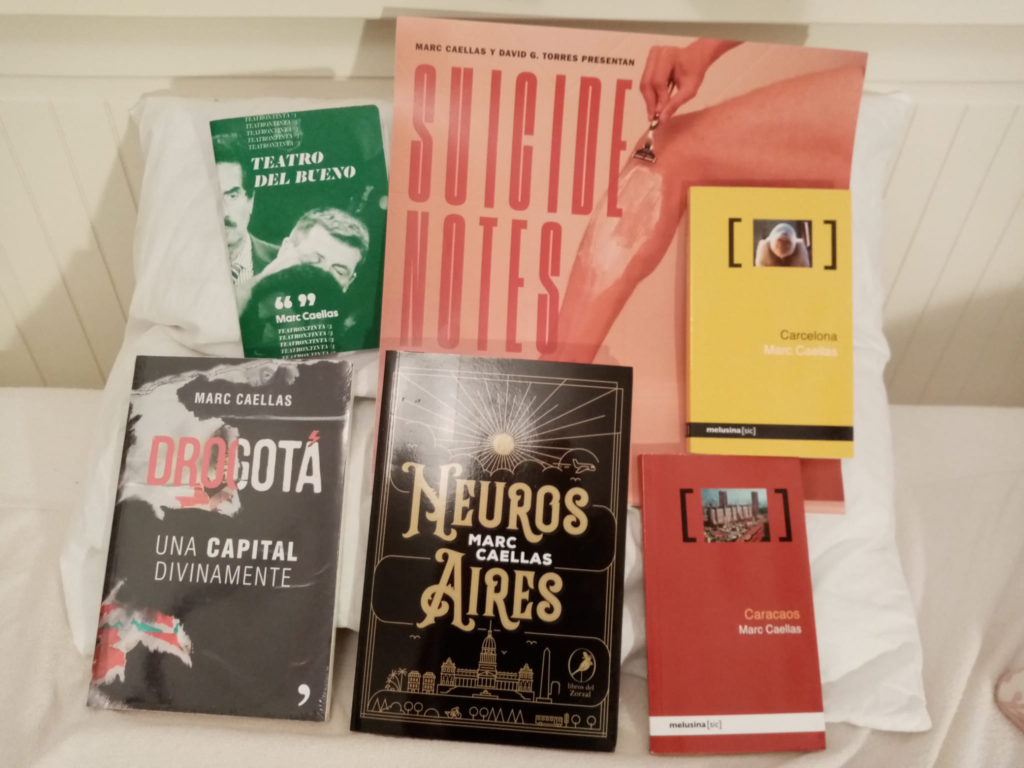

Marc Caellas acaba de publicar Neuros Aires (Libros del Zorzal) un libro que es, a un tiempo, una crónica de viaje fragmentaria y psicodélica sobre la capital argentina, un diario íntimo habitado por los variopintos personajes que conforman el particular universo del protagonista y una poderosa reflexión sobre la creación y la representación teatral. La publicación de este libro, que viene a sumarse a un proyecto literario que se inició en 2011 y que incluye tres libros anteriores (Carcelona, Caracaos y Drogotá), supone una estupenda oportunidad para conocer un poco mejor a este sorprendente, sugestivo y polifacético creador barcelonés con sangre punk y corazón caribeño.

Te formaste como economista, ¿no es cierto? ¿Te aportó algo que haya perdurado?

No lo digo mucho, pero tampoco es para esconderlo: soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Barcelona. Sería largo de contar las razones por las que me metí en algo así. Era otra persona, alguien con menos personalidad. Fue como una continuación del colegio. La carrera me aportó dos conceptos sobre los que pienso a veces. El primero es el coste de oportunidad. Cuando haces algo, dejas de hacer muchas otras cosas. Por tanto, es importante no sólo valorar lo que te aporta “algo” en términos positivos (un trabajo, un libro, un viaje, una relación de pareja, etc.) sino también incluir en ese análisis todo aquello a lo que renuncias o dejas de lado por apostar por ese “algo” (otro trabajo, otro libro, otro viaje, otras relaciones, etc.). En economía eso se calcula en cifras, pero yo lo adapté a sensaciones, intuiciones o vibraciones. Además, cruzo unos elementos con otros, con lo que el resultado es imprevisible. Pero lo cierto es que todo lo que hacemos tiene siempre un coste de oportunidad. El segundo es la idea de productividad: hacer más en menos tiempo. En términos económicos, digamos que España es poco productiva y por esa razón siempre tenemos a una mamá Merkel que nos regaña por “perder” demasiado el tiempo en la hora del café, la siesta o tomando cañas.

¿Qué queda de eso en el autor Marc Caellas de hoy, si es que queda algo?

Llevado a mi terreno poético y vital, ser productivo significa tratar de emplear el máximo de tiempo en actividades que me proporcionan un atisbo de felicidad o placer, ya sea leer, escribir, bailar, beber, conversar, nadar, pasear, etc. O sea, vivir el momento, pero no en el sentido de estar siempre de subidón, sino en el intensificar la experiencia vital, ya sea riendo o llorando, tratando de estar presente, de estar conectado la mayor parte del tiempo posible, sentado en silencio frente al mar o bailando frenéticamente en un club.

Hablas de ello en tu libro Caracaos, pero no acabas de aclararlo: ¿por qué y cómo entraste en el mundo de las relaciones internacionales?

Fue por una serie de becas a las que me presenté. No hubo ningún plan a priori. Primero la Erasmus para estudiar un año en Londres. Hasta ese momento, tenía veintiún años, prácticamente no había salido de Barcelona. Recuerdo que empecé a caminar por Londres y flipé con la gente, los parques, las calles. Me di cuenta de algo evidente: las ciudades no están organizadas en cuadrículas. El Eixample es uno de los problemas de Barcelona. Es difícil pensar en un barrio más aburrido para caminarlo. Todo este espacio cuadriculado, pragmático, cerebral afecta al carácter. Transitar el Eixample con regularidad te convierte en un ser perezoso, comodón, previsible. Si se hubiera respetado lo de los parques interiores… Pero la sed de dinero pudo más. Es un barrio enorme que apenas ha generado nada en términos artísticos. Montserrat Roig o Eduard Escoffet podrían ser brillantes excepciones, pero más allá de eso diría, exagerando, que es un terreno estéril para la creación. En Londres me di cuenta de que, por muy cómoda y bonita que fuera Barcelona, para aprender algo en la vida necesitaba vivir en otras ciudades. Siempre digo que no se trata de que me guste mucho viajar: yo necesito vivir en lugares distintos para entender, para empaparme, para no ser un artista paracaidista o un intelectual de esos que llega a un sitio para confirmar lo que ya leyó antes de salir de casa. Luego me gané una beca de Comercio Exterior (otro efecto colateral positivo de la carrera) que me permitió vivir un año en Sao Paulo y ahí vi cómo funcionaba el comercio internacional, las ferias, las empresas, y me di cuenta que no quería formar parte de ese sistema regido por el dios don dinero. Tenía que alejarme del mundo corporativo.

¿Fue estando en Miami cuando te diste cuenta que ibas a darle un giro de timón a ti vida?

En Miami viví casi dos años, 2000-2001, gracias a otra beca. Fui insólitamente feliz en esa ciudad. Por la mañana trabajaba en la oficina de Tourspain, “vendiendo” España como destino turístico, y por la tarde en el Centro Cultural Español. Empecé a ver la gestión cultural como una posibilidad de trabajo, una manera de estar en contacto con creadores y ponerlos en valor. En esa época Miami estaba terminando la transición entre los tiempos de El precio del poder y de los jinetes de la cocaína, y evolucionaba a ese parque temático del arte contemporáneo y la farándula en que se ha acabado convirtiendo. Conocí a Montse Guillén y Antoni Miralda, que tenía una exposición, Sabores y lenguas. Él fue quien me animó a pensar una obra-instalación para la galería que estuviera relacionada de alguna manera con la comida. Hice mi primer montaje, La cena, para veinte espectadores, todos sentados en una mesa rectangular, cenando al lado de los tres intérpretes. Las piezas de Miralda eran la escenografía ideal para un texto notable de un dramaturgo italiano, Giuseppe Manfridi. Un drama familiar con un afilado humor negro para el que tuve la suerte de contar con Carlos Cruz, el gran actor cubano, que llevaba tres años exiliado (por causa de su papel en la película Guantanamera) y trabajaba vendiendo automóviles, que vio en la obra su oportunidad de reconectarse con el teatro y, en cierto sentido, lo logró. Me lancé a la piscina sin pensarlo mucho, tirando de intuiciones y de lo que había aprendido como asistente de dirección con Maria Rodaz, una directora ecuatoriana instalada en Miami. La obra fue muy bien recibida y a partir de entonces me propuse compaginar la gestión cultural con la creación artística. Me fui formando en cursos breves con creadores de distintas disciplinas: Hans Castorf, Alejandro Tantanian, Joan Fontcuberta, José Luis Guerin, etc.

¿Y cómo definirías tú ese “way of life” al que parece que asocias tu manera de entender la creación artística?

Cada vez más pienso que, en realidad, se trata únicamente de encontrarle algo de sentido al sinsentido de la vida. Corazón e inteligencia y, sobre todo, ser uno mismo. Ni más ni menos. Saber deshacerse de lo adquirido. Ser libre por medio del propio pensamiento. Ignorar las doctrinas. Tratar de actuar más por el instinto que por la razón. Negarse a montar obras o escribir libros sin sentido del humor. Intentar mantener siempre una actitud vital un tanto punk, que no se manifiesta exteriormente —por defecto, la expresión de mi rostro es de persona seria y educada—, para estar siempre dispuesto a soltar a ese espíritu cabreado que anida en mi interior, siempre dispuesto a hacer bromas serias, bromas para provocar que las cosas sucedan.

Hasta el momento, tu carrera artística ha tocado diferentes registros, pero ¿cuál fue el primer impulso? ¿Escribías diarios o algo así?

El primer impulso fue el cine: yo quería ser director de cine. Durante el Erasmus en Londres cursé un par de asignaturas, además de pasarme horas y horas en la mediateca viendo películas de los años sesenta. A mi regreso a Barcelona estudié guión de cine con Albert Abril en la escuela del Ateneu, y también dirección audiovisual en la escuela IDEP, donde como trabajo final dirigí un cortometraje, Manos, inspirado por un cuento de Cortázar, “Cuello de gatito blanco”. Fue un lindo fracaso. Aunque disfruté del rodaje, me di cuenta de que me estresaba mucho tener que estar respondiendo preguntas todo el tiempo, de la sonidista, de la de vestuario, de la asistente de dirección, de la actriz, de la productora. Preguntas para las que, muchas veces, no tenía respuesta, aunque tenía que hacer ver que sí la tenía. Lo de la escritura me atrapó más tarde. No fue hasta que empecé a vivir en Latinoamérica que lectura y escritura pasaron a ser temas serios en mi vida. Empecé con diarios, sí.

Y Caracas, ¿qué papel desempeñó en esa fase de, digamos, formación inicial?

En Caracas tuve el mejor trabajo del mundo. Llegué como parte de la primera hornada de becarios en gestión cultural de Ministerio de Asuntos Exteriores y salí como una suerte de agregado cultural oficioso con licencia y presupuesto para programar a algunos de los creadores que más me interesaban por aquel entonces. Fue una escuela de vida en todo: en producción artística, en escritura y hasta en el amor. Fue mi universidad desconocida. En paralelo a mi trabajo “oficial”, seguí con mis montajes. Me enamoré de una actriz que me invitó a trabajar con su grupo el TET, de influencia grotowskiana, y empezamos con la Molly y luego nos metimos en las oscuridades de Sarah Kane y ya no pudimos salir de ahí. En Caracaos cuento el proceso de montaje de El amor de Fedra, que se llevó a cabo en una quinta abandonada del Country Club, una enorme mansión que el dictador Marcos Pérez Jiménez hizo construir para su madre y en cuyos sótanos se dice que se torturaba gente durante la dictadura. El público era citado en un centro comercial y subía a un autobús sin saber a dónde se dirigía. Ahí empezaba la obra, con unos actores que eran una especie de guardia pretoriana de Hipólito.

Con todo lo vivido desde entonces, ¿cómo ves tú el mundo del teatro? ¿Crees que sigue desempeñando un papel fundamental en el mundo de la cultura? ¿Está en disposición de competir con todo lo que nos llega a través de las pantallas?

El teatro es un espacio de encuentro, mucho más estimulante que una iglesia o un polideportivo. Tenemos una necesidad de juntarnos, de relacionarnos cara a cara, de tocarnos. Sin abonarme a teorías conspirativas, sí que sospecho que esta pandemia conviene a estas élites que nos gobiernan. Confinados en pequeños grupos somos mansos y manipulables. El día que consigan que no queramos salir de casa estaremos muertos como sociedad. Ahora bien, ese teatro que sólo quiere entretener, que se basa en un espectador maniatado en su silla que atiende a lo que le quieren decir unos señores que representan emociones en un escenario no sé yo si tiene mucho sentido. Las pantallas entretienen mejor.

Has escrito, dirigido y representado más de una decena de obras teatrales, entre ellas Los críticos también lloran, Entrevistas breves con hombres repulsivos o Suicide Notes, pero tal vez El paseo de Robert Walser (representada en 110 ocasiones) sea la obra a la que más y mejor se te puede asociar, por la cantidad de veces que la has representado, ¿pero es la obra de la que más satisfecho te sientes?

Sí, de lejos. Es el hijo que sospecho que no tendré. Es impagable todo lo que esta obra nos ha regalado a Esteban Feune de Colombi y a mí durante todos estos años. Recuerdo perfectamente el día que empezamos a pensarla. No teníamos ni idea de cómo hacerla, pero algo dentro nos decía que íbamos a encontrar la forma. Y así fue, empezamos a caminar por las calles de San Telmo, en Buenos Aires y, poco a poco, fuimos diseñando situaciones posibles, encuentros probables, azares soñados. La obra se pensó en movimiento y fue creciendo en cada barrio de cada ciudad en la que se ha representado. Nos fuimos nutriendo también de las aportaciones de los libreros, las cantantes líricas, las actrices, los actores naturales, que dicen en Colombia, hasta llegar al punto de maestría máximo en Ciudad de México: logramos que un terremoto coincidiera con la obra. Ahí sí que superamos al Ed Harris de The Truman Show y ya nos sentamos a descansar y a beber mezcal, que es lo que nos gusta realmente.

Yo he visto cuatro de tus producciones y siempre me da la impresión de que tus obras, a través de una suerte de extrañamiento respecto a lo que se trabaja, plantea una especie de pregunta que no llega a materializarse, de manera concreta nunca, como si quisieses expresar algo que no hay modo de explicar…

Te respondo con unos versos del poeta Bruno Montané, que estoy leyendo estos días:

“En algún lugar espera aquello que no entendemos

y que, sin embargo, no deja de sostenernos.”

Afortunadamente, dejé atrás una etapa en que mis obras eran más agresivas, panfletarias incluso, y ahora me interesa más generar procesos creativos del que afloren preguntas. Espacios poéticos en los que respirar juntos, espacios hedonistas, pero al mismo tiempo peligrosos donde no sea obligatorio ser feliz o pasarla bien, espacios que inviten a salir de la comodidad mental para profundizar en algo íntimo. Sigo creyendo que las palabras tienen que doler, no hay nada peor que una palabra inofensiva, pero quizás el viaje tenga que ser más corporal, más piel y menos cerebro.

Y en esa línea, ¿cómo trabajas? ¿Cómo preparas tus espectáculos?

Cuando un tema me obsesiona, la única manera de quitármelo de encima es con un libro o con algún tipo de pieza escénica. El año pasado estuve así con el suicidio. Leo libros, veo películas, escucho a testimonios, imagino formas, pienso en filosofías varias, etc. Dándole vueltas al asunto todo el puto día. Voy tomando notas, soñando imágenes y pensando en formatos posibles. Trabajo en casa hasta que siento que ya hay un material que necesita dialogar con otros cuerpos y ahí empieza el trabajo con actores o músicos o artistas, hasta dar con la manera inexorable de presentar ese material, ya sea una partida de cartas, un libro, una performance caminada o una instalación-concierto. Todo el proceso está lleno de dudas y éstas nunca se resuelven, toca vivir con esa contradicción. Aclaro que todo ese proceso de liderazgo suelo compartirlo con alguien muy cercano como Esteban Feune de Colombi, con quién me entiendo casi sin necesidad de hablar, o con David G. Torres, que tiene esta magnífica capacidad de conectar o relacionar conceptos e ideas con referentes del pasado. Llega un momento que esa obsesión es un poco enfermiza, las personas que te quieren se preocupan, y entonces sientes la presión del calendario o del editor o del programador, lo que significa que llegó hora de mostrar algo y entonces llega el temido y deseado momento de la catarsis que te permite sacártelo de encima y compartirlo para, con suerte, fracasar mejor que la vez anterior. Y quizás sí que “eso” que comparto sea esa pregunta que no tiene respuesta de la que hablabas, pero el mero hecho de plantearla genera un cosquilleo que me mantiene vivo y me aleja de la tentación de irme a otros mundos inciertos. Debajo de la máscara con la que nos mostramos hay un cuerpo sensible hecho de sueños y traumas, de heridas que no cicatrizan. Hay una expresión venezolana que utilizo siempre y que debería tatuarme que es la de “asume tu barranco”. Es un poco lo de conócete a ti mismo, pero a la caribeña. Se trata de asumir el abismo, las contradicciones, lo insondable.

Antes has dicho que el teatro que “se basa en un espectador maniatado en su silla que atiende a lo que le quieren decir unos señores que representan emociones en un escenario” no tiene mucho sentido, y lo cierto es que en tus espectáculos se rompe la barrera entre el que representa y el que observa.

Isidoro Valcárcel Medina impartió una vez una conferencia titulada el espectador suspenso. En ella afirmaba que no es posible ser espectador de una cosa llamada arte, porque esa cosa, cuando se halla en condiciones de ser contemplada, ha muerto. Era una idea provocadora que incitaba a la discusión, respecto a todo eso del arte interactivo, y concluía que ese arte engaña al espectador al hacerle creer que es coautor de la obra cuando en realidad simplemente juega con unos botones. Pienso que el espectador, en la mayoría de ocasiones, no quiere participar de esta manera, pero sí está abierto a implicarse emocional e intelectualmente. Trato de crear dispositivos en el que la participación sea consecuencia inevitable de estar de verdad conectado con lo que sucede, de estar presente frente a algo o alguien. Dejarte ir y confiar en el sentido del viaje, para que esa hora y pico rompa la montonía de la cotidianidad y sea de verdad una experiencia transformadora.

De hecho, en la mayoría de tus espectáculos incluso sueles estar presente, ¿es algo así como una declaración de principios o apunta hacia el “narcisismo” del que hablas en Neuros Aires, tu último libro?

El narcicismo bien entendido es libertad y espontaneidad, dice Pániker, y lo suscribo. Uno tiene que crear desde sus propios estímulos. Pero lo de mi presencia va más en la línea de lo que te decía antes, de ponerme en ese lugar de espectador atento, de “dirigir” un poco también a los espectadores quienes, a veces, al inicio de este tipo de obras en los que fueron liberados de la butaca andan un poco tensos, no sabiendo donde ponerse, desconcertados. También de acompañar. Y también estoy muy pendiente por si sucede algo imprevisto que pueda resolver en el momento. Cosas como que un espectador deje la ropa de abrigo en el andamio por donde va a subir la cantante o que un vecino quiera pegar a Robert Walser ofendido por los comentarios sobre un árbol cortado. Ese tipo de cosas.

Pasemos a los libros. Más allá de tu ensayo sobre el teatro, Teatro del bueno, tus cuatro libros hasta el momento (Carcelona, Caracaos, Drogotá y Neuros Aires) parecen formar una obra en curso, por no decir un todo ¿Qué pretendías con ello cuando empezaste? ¿Crees que ahora, con el cuarto paso, has logrado o estás logrando lo que querías?

No tenía ninguna idea predeterminada. Yo escribía un blog titulado Carcelona, con una estructura simple: foto, texto y cita. Lo enviaba por mail a amigos y conocidos y se generaban buenos diálogos con las respuestas y comentarios. Ensayaba una suerte de conversación sobre mis neuras. Así estuve dos años, con una regularidad casi semanal. Cuando ya prácticamente lo había dejado, recibí la llamada de José Pons, el editor de Melusina, diciéndome que me había estado leyendo y quería que escribiera un libro, inspirado en el blog, aunque distinto. Una vez repuesto de la sorpresa, pensé, bueno, ahora ya no tengo excusa. Cuando terminé Caracaos sí que me di cuenta de que iban a venir dos más, como mínimo. Creo que Neuros Aires es el libro cuyo resultado se acerca más a mis expectativas previas, que siempre son altas, pero que la falta de talento o de trabajo rebajan a la hora del resultado final. El tema de los buenos libros de viajes radica en el conflicto entre el que escribe y el lugar del que se escribe. No importa tanto el ganador como narrar con precisión los momentos de esa pelea. El lector puede disfrutar del viaje si conoce los efectos que un lugar genera en la personalidad del que escribe. Tiene que haber una conexión, una empatía, una afinidad de intereses que facilite la clave interpretativa. Todo esto tiene más sentido para los lectores de toda la serie, claro. Puestos a pedir deseos al genio de la lámpara, sería fantástico que después de esta entrevista me llamara un editor para publicar los cuatro libros en un mismo volumen…

Lo cierto es que, como lector, me parece el proceso lógico, que acaben estando los cuatro juntos. En otro orden de cosas, Neuros Aires es el libro en el que de manera más obvia tratas el personaje Marc Caellas (lo que remite al “narcisismo” que apunté antes) y también en el que hablas más de proyectos teatrales, ¿por alguna razón especial, más allá de tus experiencias en la capital de Argentina?

Creo que es porque uso los proyectos teatrales como eje para hablar de los amigos, colegas y cómplices con los que los creé, o que me influyeron, o con los que me relacioné durante el proceso. Una de las cosas que más disfruto de Buenos Aires es ese constante intercambio de ideas, esas largas conversaciones sobre lo divino y humano, esa generosidad a la hora de darte un feedback sobre tus obras, ya sea elogioso o crítico, pero siempre constructivo; esa competitividad sana, como si la ciudad al completo fuera un relato al que todos aportamos nuestras micro historias. Por otro lado sí creo que cualquier anécdota o detalle puede convertirse en narración propia a condición de acomodarse a ese ritmo lujurioso y subjetivo que uno tiene.

Teniendo en cuenta tu producción, da la impresión de que Neuros Aires podría ser también una representación teatral. ¿Nunca te has planteado hacer una obra en la que el personaje principal sea Marc Caellas?

Varios amigos me lo han sugerido, sí, pero sospecho que sentiría mucha timidez e inseguridad con el hecho de estar en escena soportando todas esas miradas escrutadoras. En última instancia, se trata de encontrar la forma adecuada, y de momento no lo vi claro ni necesario. Además, yo creo que el personaje Marc Caellas no es interesante por sí mismo, sino, si acaso, por las relaciones que teje o por cierta capacidad de sacar a otros personajes de sus zonas de confort, de cambiarles la máscara para desvelar un yo desviado.

Y como narrador, ¿a qué otros autores te sientes hermanado?

Este último año me he sentido muy hermanado con Josep Roth. Su manera de mirar la ciudad, en este caso Berlín, es fascinante. Esta manera de poner el cuerpo y convertirse en un personaje distinto en función del punto de vista que quiera adoptar. A ratos es un flaneur, a ratos un charlatán o un reportero, a veces se pone la máscara de escritor satírico, otras la del sesudo analista. Roth era muy crítico con el periodismo que sólo ofrece información. Pensaba que de esta manera sólo conseguían dejar escapar la realidad que pretendían capturar. “Lo único que puede ‘reproducir’ el acontecimiento es una expresión moldeada, artística, que contenga la materia prima, como el mineral contiene hierro y mercurio el espejo”, escribió. Me parece que el proyecto literario de Svetlana Alexiévich es de los más revolucionarios de los últimos años. Eso que dice sobre que la historia no está escrita, que la escribimos nosotros en cada párrafo, que nosotros decidimos si los gritos nacen ahogados o no. Brutal. Recuerdo también que hace dos veranos me hermané con Anaïs Nin. Sus diarios son maravillosos. El erotismo y el sexo como vía de conocimiento, como motor de creación, como búsqueda espiritual. En esa línea, también me dejó estupefacto la autobiografía de la poeta Dianne di Prima, con esa manera de destilar belleza de cualquier aspecto de su vida. A Bolaño siempre lo siento cerca, vigilante, exigente. En esta pandemia me he amigado con su poesía, que para él era lo más importante. Envidio las dotes de observación de Josep Pla. Y su incansable energía conversadora. ¡Y luego está Malcolm Lowry! Creo que si sólo pudiera llevarme un libro a una isla desierta, ése sería Bajo el volcán. Ahí está todo.

¿Tienes algún otro proyecto en mente? ¿Alguna otra ciudad que diseccionar a partir de tus particulares experiencias?

Estoy tomando notas y abriendo carpetas sobre México. Aún no sé cómo será el libro, pero será picante, eso seguro. Es posible que desborde el espacio urbano, porque siento que esa etapa ya está cerrada con Neuros Aires y porque el México que me interpela está hecho de peyote, mezcal, polvo, cactus, volcanes, mar, o sea naturaleza en su estado bruto. Pero aún tengo que pasar tiempo allá… También hay otro proyecto en marcha con David G. Torres sobre la inutilidad del trabajo, aún en fase incipiente, y para el que necesitaremos la ayuda de los siempre necesarios mecenas.

Créditos: La fotografía inicial es de Margarita Mejía

Comentarios sin respuestas