Juan Trejo se sumerge en las tres novelas publicadas hasta la fecha por la escritora irlandesa Sally Rooney y reflexiona sobre su fórmula y alcance.

Hace un par de años, me acerqué a la novela Gente normal de Sally Rooney atraído por el runrún que estaba despertando en el mundillo literario. Me encontraba en una librería inglesa de Barcelona, comprándole libros de texto a uno de mis hijos y me limité a leer las dos primeras páginas. Volví a dejar el libro en la mesa de novedades pensando, sin darle más vueltas, que se trataba de otra de esas obras en las que el autor/a se toma un esfuerzo enorme para parecer que no tiene estilo, para desnudar la prosa hasta dejarla en los huesos, enmascarando la falta de recursos formales con una teórica apuesta por el laconismo; una táctica de gato por liebre que a veces ha sabido encontrar un público amplio.

Hasta hace un par de semanas, había dejado a Rooney en el limbo de mi interés (por decirlo de un modo amable), pero diferentes comentarios de lectores/as cuyo criterio valoro me obligaron a pensar de nuevo en ella. Entre otras razones, porque acababa de salir traducida su tercera novela, Dónde estás, mundo bello, y la ola del interés por Sally Rooney no solo se había reactivado sino que amenazaba con adquirir dimensiones de tsunami. Así que pensé que tal vez sería un buen momento para dedicarle a las novelas de la joven escritora irlandesa algo más que un par de minutos porque, a pesar de haber abandonado ya la voluntad de estar al día en lo que a novedades literarias se refiere, temía estar perdiéndome algo de valor por simple miopía o, lo que es peor, por pura pereza.

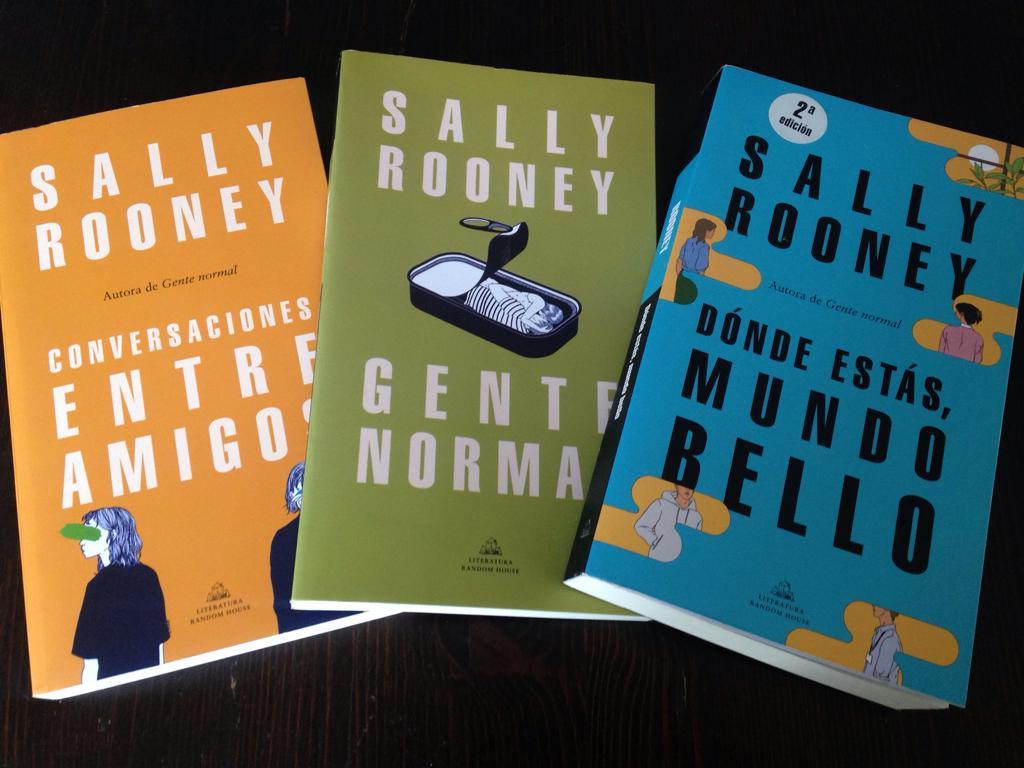

Conseguí los tres libros de Sally Rooney, editados por Literatura Random House, pero para leerlos con la atención necesaria iba a tener que librarme de algún que otro prejuicio; sin ir más lejos, y más allá de mi condescendiente sentencia sumarísima de un par de años atrás, el rechazo que podía provocar en alguien como yo la etiqueta «la mejor escritora millenial». Para lograrlo eché mano de las últimas líneas del ensayo de David Foster Wallace «E unibus pluram: televisión y narrativa americana», al que tantas veces he recurrido cuando he tenido dudas sobre el futuro de la literatura, en el que dice lo siguiente: «Los nuevos rebeldes pueden ser artistas que se expongan al bostezo, a los ojos en blanco, a la sonrisita de suficiencia, al golpecito en las costillas, a la parodia de los ironistas y al “Oh, qué banal”. A las acusaciones de sentimentalismo y melodrama. De exceso de credulidad. De blandura. De dejarse embaucar de buena gana por un mundo de mirones y seres acechantes que temen al miedo y al ridículo más que al encarcelamiento sumario».

Tras leer a Sally Rooney puedo afirmar que David Foster Wallace ejerció de visionario en las últimas líneas de ese texto en lo que al fenómeno Rooney se refiere.

Supuse que Gente normal, la segunda de sus novelas, iba a ser mi principal objetivo, pues era la que más polvareda había levantado, llegando a tener su propia adaptación televisiva; que tampoco había llamado hasta entonces mi atención. Sin embargo, decidí que debía darle una oportunidad, por si acaso, a la primera de sus obras, Conversaciones entre amigos, dando por hecho que si requería demasiada paciencia por mi parte no me dolería en absoluto pasar a la siguiente. Cuando llevaba ciento cincuenta páginas leídas del tirón tuve que aceptar que me había enganchado. Pero ¿qué fue lo que me llevó a leerme el libro en dos días? No hablaba de nada nuevo ni sorprendente, ni siquiera de algo que a mí me interesase a priori: las cuitas sentimentales de dos veinteañeras en el Dublín «bohemio» actual que traban amistad, y algo más, con una pareja de treintañeros que los invitan a pasar unos días de vacaciones en un pueblecito de Francia. Tampoco a nivel formal o de estilo me llamó la atención, pues Rooney opta en su debut literario por un realismo sencillo, básicamente narrativo, sin apenas interrupciones para describir o reflexionar. Una prosa lineal, limpia y discreta, en resumidas cuentas, aseada y en absoluto pretenciosa. Pero había algo auténtico en su escritura, algo fresco y dinámico, así como un control del ritmo muy destacado. Y los personajes no solo resultaban muy verosímiles, a pesar de sus particularidades, sino que estaban vivos, parecían querer salir de las páginas del libro. Así que, a pesar de mis prejuicios y de no comulgar con la sensibilidad de los personajes principales, devoré Conversaciones entre amigos, como quien dice, sin siquiera tener hambre.

Había algo más en esa primera obra de Rooney, algo que no tuve tiempo de detectar en esa primera lectura pero que me empujó a agarrar, sin tomarme ni un pequeño descanso, la segunda de sus novelas. Temí entonces que Gente normal me despertase del ensueño, porque no sabía qué andaba buscando en ella más allá de seguir viéndome arrastrado por el misterioso e inesperado subidón; los adictos a la lectura somos así, supongo, y llegado el caso no respetamos ni siquiera nuestros propios prejuicios. De nuevo me topé con jóvenes inmersos en paralizantes (aunque inacabables) relaciones afectivas, con explícitas (aunque siempre elegantes) escenas sexuales, con la dicotomía campo-ciudad, con agridulces (aunque muy llevaderos) conflictos de clase, con un tolerable aroma intelectual sazonado con capsulitas de ensimismada crítica social. Pero en esa novela sí encontré detalles interesantes a nivel formal. Rooney da el salto a la tercera persona, lo que le permite jugar con una franja temporal más amplia, saltarse la linealidad e incluso variar de registros narrativos, añadiéndole algo más de reflexión a su prosa. Me dio la impresión de estar viendo crecer, casi en tiempo real, a la escritora Sally Rooney. Es decir, Gente normal hablaba de lo mismo que su novela anterior pero con una mayor riqueza expresiva.

La cuestión es que devoré la segunda novela del mismo modo que la primera. De hecho, justo al acabar la lectura hice algo por completo inusual en mí: le recomendé el libro a mi hijo de diecinueve años, amante de series como Sex Education o de películas como Ferris Bueller’s Day Off; aunque, todo hay que decirlo, con escasas esperanzas de influir en él. Y eso sin haber descubierto aun el misterio que me había llevado a tragarme las dos novelas en cuestión de días.

Con Dónde estás, mundo bello sí estaba convencido de que se iba a acabar el idilio; casi temía un triste batacazo. Y es cierto que antes de llegar a la página cien noté una deceleración, porque aprecié que para seguir adelante en lo que podría denominarse su formación como escritora, Rooney había elegido echar mano de recursos clásicos. Es decir, había querido adaptarse a los parámetros tradicionales de la novela de manera voluntaria, lo que me olía un poco a chamusquina. Pero solo se trataba de una suerte de remanso o de meseta en el discurrir de la novela, porque de nuevo Ronney vuelve a lo mismo sin dejar de contar otra cosa; o, por decirlo de otra manera, los cambios y las repeticiones de siempre le permitían aquí seguir incluyendo el ingrediente secreto que, al igual que el glutamato en los restaurantes chinos, me había enganchado a sus libros a pesar de mis reticencias. No insistiré ahora en qué es ese «lo mismo», lo que sí diré es que Dónde estás, mundo bello evidencia una escritura mucho más autoconsciente. Autoconsciente, cabe aclarar, de sus limitaciones, lo que la convierte en mucho más sólida y eficaz. Es un libro casi filosófico por momentos, gracias al uso del componente epistolar, con muchas páginas de sincera reflexión sobre lo que supone escribir, la fama, intentar encontrar un lugar en el mundo, las relaciones humanas, los conflictos sociales… Por ese motivo, Dónde estás, mundo bello es, en cierto sentido, un compendio de los libros anteriores de Rooney y un manual de instrucciones para leer y entender su obra al completo de manera amable, con pasajes que tienen el aire de los captatio benevolentiae latinos; o, si se prefiere, del prólogo del Quijote. Lo que le sirve también, casi como si pidiese disculpas, para cerrar este ciclo de tres novelas con un cambio radical: la irrupción definitiva de la edad adulta mediante no solo la extensión en el tiempo de las relaciones afectivas, algo que no habíamos visto hasta ese momento, sino de uno de esos símbolos que todos sabemos que marcan un antes y un después en esa fase de transición hacia la madurez; creo que no es necesario explicitarlo.

Al observar las tres novelas de Sally Rooney con perspectiva, porque han pasado solo unos pocos días desde que cerré la última página pero las tres se alejan ya a mucha velocidad hacia otros centros de atención, podría decir, a modo de resumen, que su obra está marcada por el uso del leit motiv y de la variación. Porque todas las novelas de Sally Rooney hablan de lo mismo; es más, podríamos fácilmente intercambiar los títulos y guardarían exactamente el mismo significado. En ellas nada es nuevo, aunque todo es ligeramente diferente. Lo que sus libros ofrecen o representan, tanto a nivel temático como formal, ya lo hemos visto o leído antes y, sin embargo, da la sensación, al menos durante el tiempo que dura la lectura, de que lo estamos leyendo por primera vez; o, como mínimo, el afán de seguir pasando páginas no nos deja tiempo para cuestionárnoslo y eso, en sí, ya es un logro.

En sus novelas los ejes que marcan el funcionamiento de la trama son siempre los mismos. La relación afectiva y de amistad de los dos personajes protagonistas, parecidos pero diferentes en última instancia, sostienen el grueso de la acción. Por una parte está el lugar de origen, siempre rural, árido y solitario, y por otra la vida en la metrópoli, vibrante pero igualmente solitaria. El amor es siempre un motor, algo a lo que aspirar, pero imposible de definir y mucho menos de materializar en el particular mundo en el que habitan los personajes, lo que los conduce a irresolubles nudos gordianos sentimentales que casi recuerdan a las obras de Samuel Becket. Abunda el sexo, de una sensualidad un tanto aséptica, muy cerebral, a veces intercambiable y, en no pocas ocasiones, extrañamente violento cuando entra en juego el sentimiento de culpa por el bienestar económico. Hay cierto cuestionamiento del orden social (del capitalismo, digamos), sin condescendencia, pero sí dando por hecha una adaptación razonada a la comodidad que ofrece un mundo marcado por la precariedad (económica y afectiva) pero que se puede sobrellevar. De ahí el vago aroma marxista, un marxismo no ya superficial sino meramente esbozado, un marxismo íntimo, por así decirlo, privado, ubicado justo a la misma altura que los sentimientos. Por eso ser de izquierdas de esa manera, a un nivel personal, casi se da por hecho entre los personajes de Rooney; lo que eso pueda o no significar en la actuación exterior es otra cosa muy diferente.

Todo eso está bien, si se quiere entender así, pero ¿cuál es el ingrediente secreto que logró que yo me leyese las tres novelas de un tirón, voluntariamente e incluso disfrutando de la lectura?

Sally Rooney, como ya se ha indicado, es una escritora fantástica a la hora de gestionar sus limitaciones. Lo hace, además, a lo largo de estas tres novelas, con una franqueza envidiable, lo que nos permite apreciar, casi en tiempo real, su progresión como creadora. Ser honesta es una de sus grandes armas porque permite que se aprecie mejor lo que desde el principio ha sabido hacer muy bien: esa capacidad de observación de lo íntimo, esa naturalidad para plasmar lo cotidiano y dotarlo de vida, ese manejo del ritmo narrativo sin apenas desfallecimientos, esa facilidad para moldear personajes parecidos pero sutilmente diferentes. Y de ahí surge (aquí vendría el redoble de tambor) el ingrediente secreto: la falta de ironía. Rooney, de la mano de sus personajes, cree a pies juntillas en lo que está contando. Entiende que, en última instancia, no hay nada en el mundo más importante que las relaciones entre los seres humanos y a narrarlo es a lo que se dedica en sus novelas. «Así que en mitad de todo, estando el mundo como está, con la humanidad al borde de la extinción, aquí estoy yo escribiendo sobre sexo y amistad. ¿Hay algo más por lo que vivir?», declara Alice en una de las filosóficas cartas de Dónde estás, mundo bello, casi como si la propia Rooney se estuviese justificando.

La falta de ironía, como no podía ser de otro modo en el mundo cultural en que vivimos, expone a Sally Rooney, como diría David Foster Wallace, a las acusaciones de sentimentalismo y melodrama, de exceso de credulidad, de blandura, de dejarse embaucar de buena gana por un mundo de mirones y seres acechantes que temen al miedo y al ridículo más que al encarcelamiento sumario. Y no es un juicio del todo injustificado. Pero da la impresión de que sus novelas son capaces de salir indemnes de todo ello, a base de ritmo y confianza en lo que se cuenta, llegando justamente al punto al que querían llegar. Es cierto que el ciclo que se inició con Conversaciones entre amigos parece haber tocado a su fin con Dónde estás, mundo bello, que esa fórmula tan exitosa parece agotada y que no sabemos si Rooney será capaz, como creadora, de hacer hablar a sus personajes con el mismo atractivo desde el otro lado de la barrera de la edad adulta, pero en cualquier caso se ha ganado el derecho a que miles de lectores/as en todo el mundo esperen con ganas el siguiente paso.

No sé si a mí, como lector, será capaz de embaucarme cuando cuente historias que hablen de lo que ocurre en el territorio en el que vengo desarrollándome desde hace ya un porrón de años, pero lo que sí sé es que a pesar de ver cómo se esfuman irremediablemente con el paso de los días, o precisamente por eso, voy a echar de menos (como echa uno de menos su ilusa, absolutista e irrecuperable juventud) a los personajes de las novelas de Sally Rooney.

Comentarios sin respuestas